광운대학교 정보융합부 이상민 교수

광운대학교 정보융합부 이상민 교수는 2007년 티맥스소프트를 시작으로 2020년까지 삼성전자에 근무했다. SW 개발 및 데이터 분석, AI서비스 개발을 수행했으며 최근에는 스마트팩토리, 디지털 병리, 재활AI, 생성형모델 서비스 개발과 관련된 다양한 연구활동을 이어오고 있다.

[컴퓨터월드] 중앙암등록본부가 발표한 2022년 국가암등록통계에 따르면 약 28만 명의 암 환자가 발생했으며, 암 환자의 5년 생존율은 70%를 넘어섰다. 현재 국내 암 생존자는 약 200만 명에 달하며, 기대 수명 내 암 진단 가능성은 남성 37.7% (5명 중 2명)와 여자는 34.8% (3명 중 1명)으로 추정된다. 이는 인구 고령화와 생활습관 변화로 암이 더욱 증가한 시대를 반영한다.

이러한 상황에서 암 진단과 치료의 정확성을 높여 환자의 생존율을 높이는 의료 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다. 특히 병리학은 정밀 진단과 맞춤형 치료를 가능하게 하는 핵심 의학분야로 주목받고 있으나, 기대와 달리 의료 현장에 인공지능 기술의 도입과 활용은 여전히 더딘 상황이다. 이번 기고에서는 병리 분야의 디지털 전환(Digital transformation, DX) 과정에서 데이터 분석과 인공지능 기술 개발 측면에서의 주요 어려움 5가지를 살펴본다.

· 제조/유통 플랫폼 혁명, ‘스마트팩토리와 온라인 풀필먼트의 통합 및 미래 전망’(2월호)

· 신뢰할 수 있는 인공지능 기반의 디지털 병리 (이번호)

· 경량 AI: 인공지능 모델 경량화의 기본 개념과 최근 연구사례 및 시사점 (4월호)

병리진단 수요 증가와 디지털 병리 시대

병리학은 환자의 질병 원인과 진행 과정을 분석하고 진단하는 의학 분야이다. 전통적인 병리학은 현미경을 이용한 조직 검사에 중점을 두었지만, 의료 환경이 변화함에 따라 디지털 병리학으로의 전환이 가속화되고 있다.

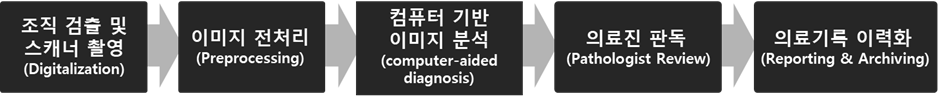

디지털 병리(digital pathology)는 고해상도 병리 슬라이드 이미지(whole slide image, WSI)를 디지털화해 분석 정확도를 높이고 더욱 정밀한 진단과 효율적인 의료서비스를 구현한다. <그림 1>은 디지털 병리 진단 프로세스에서 스캐너 촬영 및 컴퓨터 기반 이미지 분석, 의료진 진단 보조의 3단계를 통해 정밀하고 효율적인 병리 진단 과정을 보여준다.

최근 고령화와 만성 질환의 증가로 병리 진단의 수요가 가파른 성장세를 보이고 있으며, 의료 현장에서 정확하고 신속한 진단의 중요성이 커지고 있다.

한양 메디컬 리뷰에 따르면 한 병원에서 연간 50만 장 이상의 병리 이미지가 생성되고 있어 이를 효율적으로 처리하고 분석할 수 있는 기술이 절실한 상황이다. 특히, 암을 포함한 중증 질환의 조기 발견 및 맞춤형 치료가 강조되며, 정밀한 병리 분석을 위한 빅 데이터 처리 기술 및 AI 진단 기술 연구가 활발히 진행되고 있다.

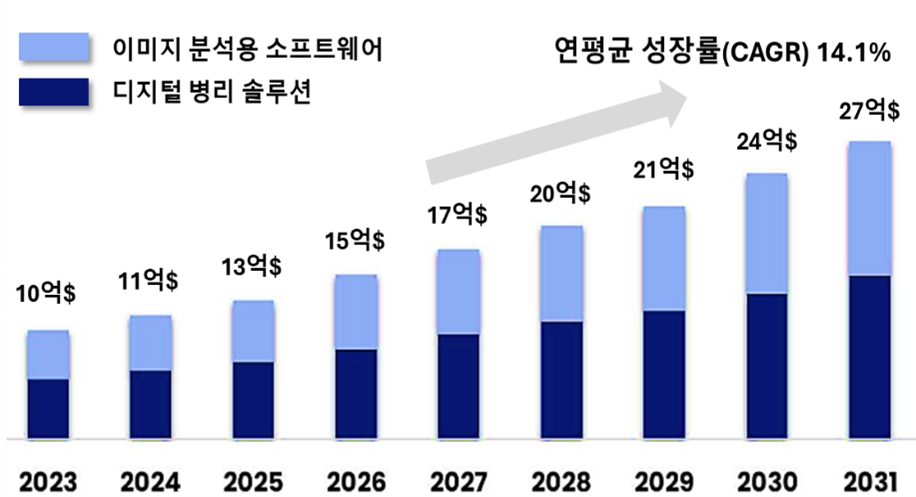

대표적으로, 의료 영상 컴퓨팅 관련 연구에 학회인 MICCAI(medical image computing and computer-assisted intervention)에서 2024년 발표된 논문 중 병리학과 인공지능 관련 연구가 전체의 15%를 차지하고 있다. 산업계에서도 마찬가지다. <그림 2>와 같이 전 세계적으로 병리진단용 소프트웨어 및 인공지능 기술 시장도 연평균 성장률(CAGR) 14.1%로 지속적인 성장이 전망된다.

디지털 병리는 4차 산업혁명 시대에서 첨단 의료 기술의 핵심 분야이다. 영상기술, 정보통신, 인공지능, 그리고 빅데이터 분석 기술을 활용해 의료진의 협진을 지원하고 업무 효율성을 향상시킨다.

최근 들어 병리 프로세스상 단순 업무를 대체하는 것을 넘어, 의학적 진단 보조 역할로 세포의 특징을 분류하고 식별하는데 활용도를 높이고 있다. 이는 기초연구와 임상진단 사이의 경계를 허물어 질병의 조기 진단 방법론 개발 외 개인화된 치료를 개발하는데 박차를 가할 수 있을 것으로 기대된다.

병리진단 인공지능 개발의 어려움

최근 의료 영상 분야에서는 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI)과 같은 거시적 인체 내부 구조를 분석하기 위한 인공지능 기술이 활발히 개발되고 있다. 하지만 병리진단 분야에서의 인공지능 기술 개발은 타 의료 영상 분야에 비해 더디게 진행되고 있다. 이는 여러 기술적 난제가 존재하는 데다 병리 데이터의 특성과 복잡한 병리진단 과정이 추가적인 도전 과업으로 작용하기 때문이다. 특히 병리 분야는 고유한 문제점외에 영상을 통해 조직과 세포의 미세 구조 및 특성을 분석해야 한다는 점 때문에 인공지능 기술 개발을 더욱 어렵게 한다.

첫째, 병리 이미지 생성 과정에서 다양한 환경 변수에 영향을 받을 수 있다. 대표적으로, 병리 샘플 채취 후 허혈시간(ischemia time), 조직의 고정 및 탈수(fixation & dehydration), 세포 구조를 시각적으로 구별하기 위한 조직염색(tissue staining), 단계) 뿐만 아니라, 시약, 온도, 습도 등의 환경 변수에 따라 이미지 정규화에 어려움이 있다. 이러한 환경 변수는 동일한 샘플이라도 병리 이미지의 색상, 대비, 질감의 특징을 변화시켜 학습 데이터의 불확실성을 증가시키는 요인이 된다.

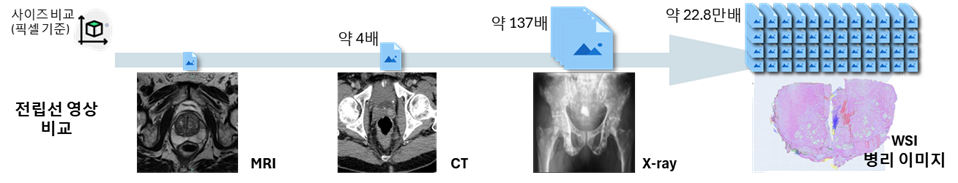

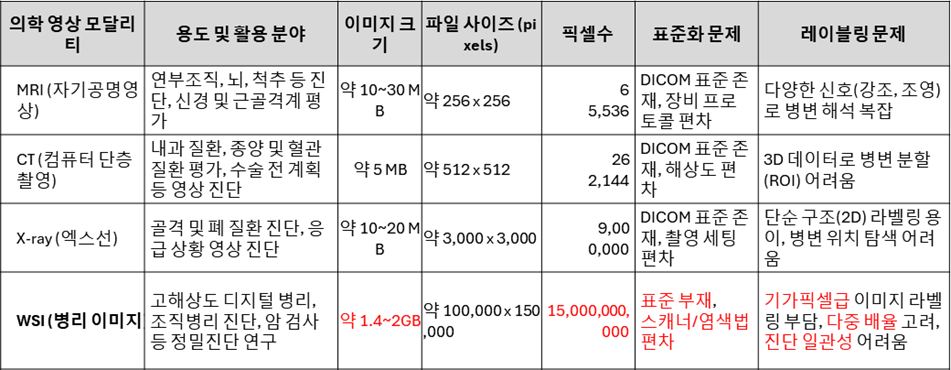

둘째, 병리 이미지는 <그림 3>과 같이 고해상도로 인하여 X-ray보다 1,600배, CT보다 5.7만배, 그리고 MRI보다 약 22.8만배 더 큰 픽셀 크기를 갖는다. 이러한 고해상도 문제로 인해 병리 이미지는 작은 패치(patch) 단위로 나누어 학습하게 되며, 이 과정에서 전체적인 병리조직학적 특징(global context)을 효과적으로 학습하는데 어려움을 겪는다. 또한, 세포 주변의 거시적 구조와 미시적 구조를 함께 분석하기 위해 다중 배율(multi-scale) 접근이 필수적이지만, 이는 분석 복잡도를 높이는 주요한 원인이 되고 있다.

셋째, <표 1>에서와 같이 병리 이미지는 다른 의학 영상과 달리 디지털 파일의 표준이 부재해 다수 프로토콜이 존재한다. 또한, 병리 슬라이드를 제작하는 과정에서 스캐너 및 염색법의 차이로 인한 편차가 크고, 이는 병리 이미지 구축의 일관성(consistency)을 저해하고 재현성(reproducibility)을 낮추는 주요 요인이 된다. 결과적으로 인공지능 모델의 신뢰성과 일반화 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

넷째, 병리 이미지의 변동성은 인공지능 모델 학습 시 도메인 편차(domain shift)를 유발해 정확도 성능의 저하를 초래할 수 있다. <그림 4>는 의료기관마다 상이한 스캐너로 디지털 촬영할 경우, 상이하게 촬영되는 문제점의 예시이다.

최근 이러한 문제 해결을 위해 생성형 모델(generative model)을 활용한 조직 염색 정규화(stain normalization) 기법이 개발되고 있지만, 여전히 일관성 부족 및 세부 구조 손실 등의 한계로 정규화 작업의 안정성을 확보하는데 어려움을 겪고 있다.

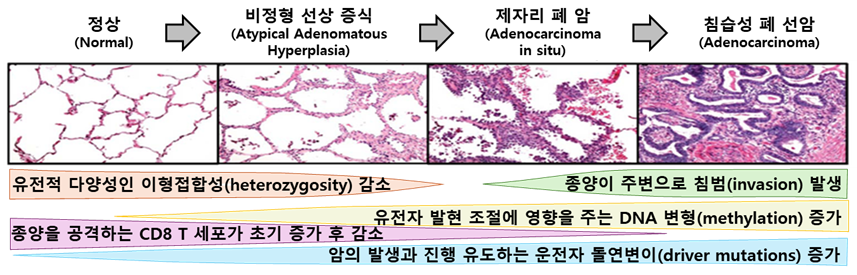

다섯째, 병리 이미지는 스펙트럼(spectrum)적 특성을 띠어 진단 표준화가 어렵다. 동일 장기에서도 세포 형상과 상태가 다양하게 나타나며, <그림 5>와 같이 정상과 비정상으로 명확하게 구분되지 않고 연속적인 형태(레이블)로 존재한다. 이러한 특성은 일관된 레이블 데이터 구축을 어렵게 만들며, 고도의 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 병리 의료진이 참여가 필수적이다. 결과적으로, 데이터 구축의 어려움이 커지면서 DINO-ViT, SAM과 같은 ViT 기반 대형 모델의 학습에도 한계를 초래하게 된다.

지금까지 디지털 병리와 함께 인공지능 기술이 적용되기 어려운 점을 살펴보았다. 데이터의 표준화의 부재, 병리 이미지의 변동성, 그리고 스펙트럼성 레이블 문제는 여전히 해결이 쉽지 않은 과제로 남아 있다. 인공지능 기반 병리 진단 시스템의 신뢰성과 적용 가능성을 위해 지속적인 연구가 필요한 이유이다. 특히, 신뢰할 수 있는 인공지능 서비스를 개발하려면 도메인 편차 문제를 최소화하고, 다양한 의료 환경에 따라 일관된 성능을 보장할 수 있도록 정규화 및 보정 기술의 개발이 필수적이다.